El MUPA quiere unirse en este día internacional como apoyo y colaboración con este colectivo.

El Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha es un espacio que está totalmente adaptado a las personas con discapacidad.

Numerosas asociaciones, colectivos y centros educativos han disfrutado ya de nuestras instalaciones y de las actividades diseñadas para ellos.

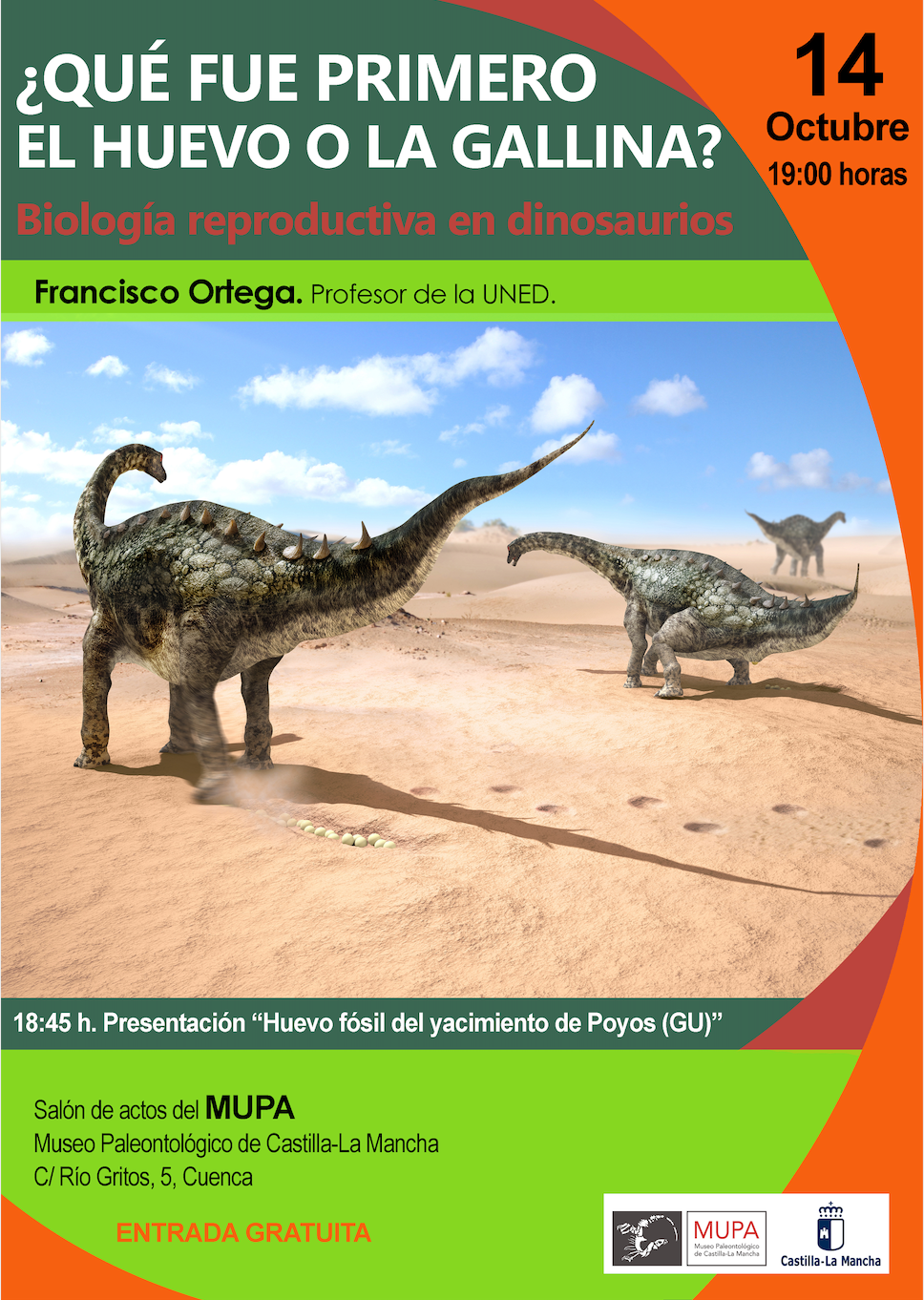

Desde hace años el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha lleva trabajando y ofertando diversas actividades para asociaciones de personas discapacitadas y colaborando con ellas. No solo con talleres didácticos como “el secreto de los fósiles”, microtalleres y visitas guiadas, también ayudando a la realización de actos como la conmemoración del Día de la ONCE en Castilla-La Mancha o la colaboración en el Día Internacional de la Dislexia con la asociación Acuaprende, donde todos los dinosaurios del MUPA lucieron un lazo azul.

Las personas discapacitadas ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. Es por eso que, a partir de este nuevo curso escolar, sus monitores y cuidadores han decidido hacer otras actividades fuera del centro. Así, el museo ha recibido a numerosas asociaciones como ADACE, COCEMFE, APACU, APEOMIPS, ATELCU, entre otras o centros de educación especial como Infanta Elena, Jerome Lejeune de San Clemente (Cuenca) y el colegio Santísimo Cristo de la Salud de Quintanar de la Orden (Toledo).

Las instalaciones del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha están totalmente adaptadas a los discapacitados, desde que entras al recinto, con la zona de aparcamiento para minusválidos, hasta rampas de acceso exteriores e interiores, ascensor con voz y en braille, baños adaptados y zona habilitada para sillas de ruedas en el salón de actos. Además, los talleres educativos se adaptan al nivel y a las necesidades educativas de los participantes.

Todo el equipo de trabajadores del MUPA agradece la labor que realizan estas asociaciones, colectivos, y personas de educación especial, y queremos celebrar con vosotros este día tan especial a través de las redes sociales y con este pequeño reportaje. Os esperamos por el museo para seguir sacando sonrisas con la paleontología.